ワイン好きの方なら誰でも知っている『神の雫』が週刊モーニングで連載開始した2004年11月が私のワイン歴の始まりでした。

それ以来どんどんワインにハマったんですが、資格には特に興味がありませんでした。

そんな私が2016年ついに一念発起してワインエキスパートに挑戦したわけです。

しかも独学での挑戦でした。

しかも勉強期間は一次試験までたったの1ヶ月半。

二次試験まで2ヶ月半と言う超短期間での挑戦でした。

結果は見事合格!

この記事は、下記のような方に役立つ内容となっています。

- 独学でワインエキスパート(ソムリエ)に挑戦しようと思っている方

- 短期集中で効率的な勉強方法で合格したい方

非常に役に立つ内容になってますので、少しでも参考にしていただければ幸いです。

ワインエキスパートへのチャレンジ

思い立ったのが、忘れもしない2016年6月29日でした。

ネットでワインエキスパートを検索して、ソムリエ協会のページにアクセス。

まず、受付期間を見てびっくり!

6月30日18時まで、、って、明日じゃん!

でも、その時は「ラッキー!」間に合って良かった!って呑気に喜んでいたわけです。

状況が一変したのは、数日後、試験の案内とともにテキストが送られてきた時でした。

![]()

ぶっ、分厚くない?

厚さ2.5cm、なんと586頁!

絶望的な試験範囲です。

正直焦りました。

筆記試験の8月20日まで2ヶ月も無い。

完全に舐めてました。

しかし、受験料は既に放り込んでいるので、簡単に諦めるわけにはいかない。

苦難の1ヶ月半の始まりです。

ワイン受験.comの利用

焦っていても何も始まらない。

勉強するしかない。

どうしよう、どうしよう。

そうだスクールだ!ということで、

まず、ワインスクールのサイトにアクセスしたわけです。

ガーン!! そりゃそうだよね。

この時期ワインスクールは後期カリキュラムのさらに終盤に入っている状況。

こんなタイミングから勉強始める能天気な人間はいないということです。

次にネットで参考書を探しました。

ソムリエ協会の分厚いテキストは、とにかく文字だらけで開くだけで萎えちゃうんです。

購入したのが、アカデミー・デュ・ヴァンのワイン受験講座です。

これは、ソムリエ協会のテキストに沿ってまとめられていたので、全然見やすかった。

ただ、時間が無さすぎるので、何かもっと効率的な方法はないかと。

そして「ワインエキスパート 独学」と検索て、一番上位にヒットしたのがこれ!

アカデミー・デュ・ヴァンでも講師を務めた山崎和夫さんプロデュースの独学受験者向け試験対策サイトです。

早速無料で閲覧できる問題集をチェックしたところ、ソムリエ協会のテキストに沿っていてわかりやすい!

これだ!

とにかく、藁にもすがりたい状況だった私に降り注いだ一筋の光。

しかもサイト使用料たったの1年間5,500円(税込み)!

一次試験(筆記試験)に向けて

アカデミー・デュ・ヴァンのワイン受験講座とワイン受験.comを軸にして試験勉強を進めることに決定。

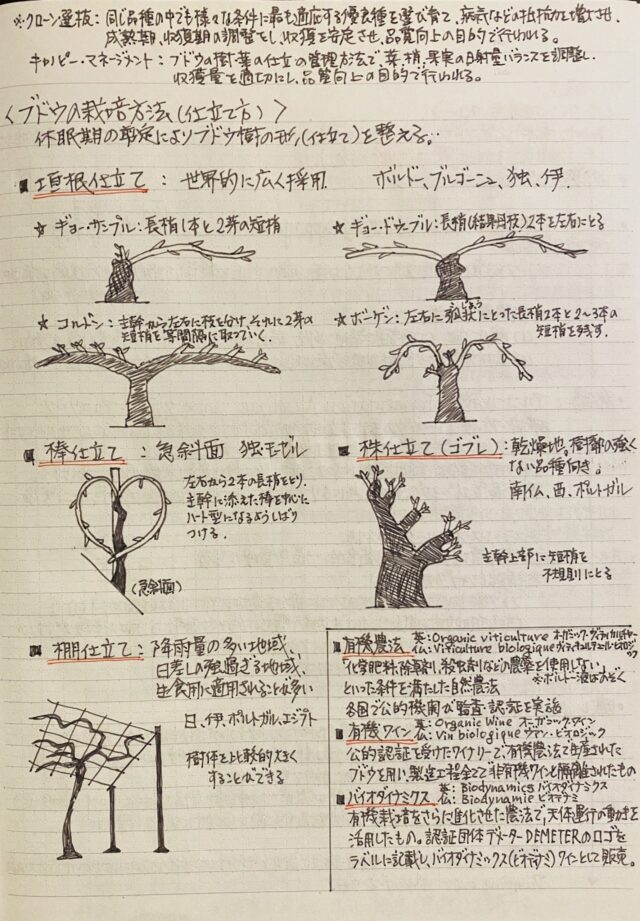

まずノートを作ることにしました。

やはり書いて覚えるのが一番!

しかし、闇雲に書きまくっても効率が悪いので、いくつかポイントを紹介します。

試験対策ノートの作り方

- ワイン受験講座の目次にある章(Chapter)ごとにノートを作っていく

- イラストで図解されている場合は、それを自分でノートに書く

- 1章(Chapter)ごとにワイン受験.comの問題集を全て解く

- 上記問題集に出題された項目は、ノートに赤線を引いて確実に覚える

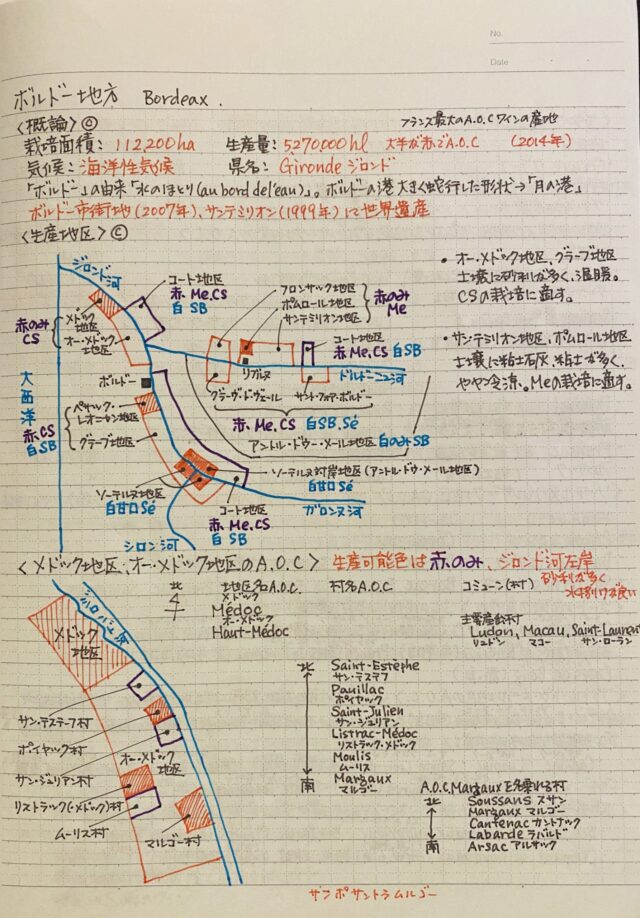

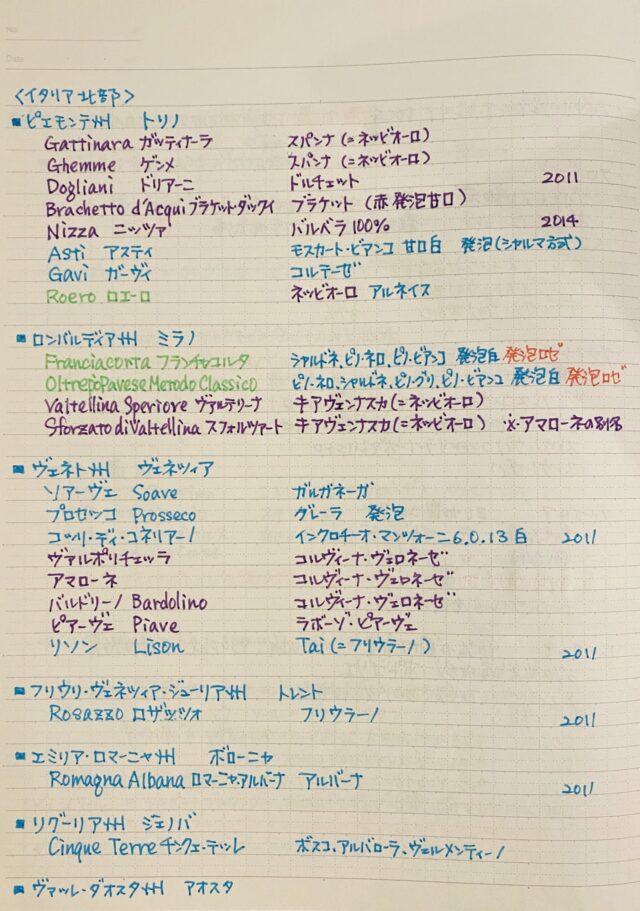

- 地区の地図も自分でノートに書き写す。

- ブドウ品種は、紫ペン(赤ワイン)青ペン(白ワイン)と色分けする

- 上記方法で、とにかく最後までノートを作り切る

参考までに私が作ったノートの抜粋です。

<イラストを書く>

<地図を書く>

<色分けする>

やはり書くことは大事です。

特にイラストや地図を自分で苦労して書くことで脳にイメージが焼き付きます。

またペンの色を工夫することで、この品種は赤だったかな?白だったかな?とか、このエリアで生産されるのは赤白どっちだったか?といったことが思い出しやすいです。

日々のタイムスケジュール

とにかく時間がありませんので、仕事以外は試験勉強です。

- その日勉強する章(Chapter)のノートをスマホで撮影

- 通勤時間およびランチタイムは、そのスマホ画像をひたすら覚える

- 帰宅後、その章(Chapter)のノートを再度確認

- ワイン受験.comの問題集で、その章(Chapter)の問題を何度もやる

- 間違えたところを重点的に覚える

- 長い章(Chapter)は分割する

- 短い章(Chapter)は1日に複数こなす

翌日は、必ず次の章(Chapter)に進みます。

30章(Chapter)弱あるので、あっという間に1ヶ月経ってしまいます。

私は超短期間で受験したため、1日の量をかなり多目に設定していました。

また、試験で出る頻度の高い章を最初の方に持ってきました(試験に関する有力な情報もワイン受験.comで知ることができます)。

試験前1週間も模擬試験の合間にノートチェックはしていましたが、通常はそんな短期間で受験しないと思うので、1ヶ月で全章(Chapter)というサイクルを何度も繰り返せば良いと思います。

試験前1週間

第1時試験日は8月21日(日)だったので、試験1週間前は、ちょうどお盆休み期間。

私は5日取れる夏休みを全てそこで取りました。

つまり13日(土)から試験当日の21日まで休みにしました。

そして何をやったかと言うと、

朝から晩までひたすら過去問!

ここで大活躍したのが、ワイン受験.comの模擬試験です。

これは、ランダムに過去問100問が抽出される機能です。

模擬試験 → 間違った箇所および周辺をノートでチェック

とにかくこの繰り返しです。

あと1週間悔いのないようにと思い、食事と風呂以外は、ずっと試験勉強してました。

この方法の効果は絶大で、試験前日には、何度やっても8割以上正解できるようになってました。

試験当日と結果

試験当日は、少し早めに家を出て試験会場近くのドトールコーヒーで気持ちを落ち着かせてました。

その年は日本、アメリカ、ニュージーランドの問題が多く出ると言う情報があったので、その地域だけざっとおさらいした記憶があります。

試験会場で思ったのは、スクールに通っていないため、受験仲間がいないので、親しげに話しているグループを見ると羨ましかったですね。

自己採点で73%(当時は確か130問くらいあった)取れていたので、多分大丈夫だろうと思ってましたが、やはり結果が出るまでは不安でした。

後日ネットで合格を確認した時は、仕事中でしたが、嬉しくて思わず声を上げそうになりました。

しかし、安心している場合ではありません。まだ筆記が終わっただけです。

ソムリエ・ワインエキスパート受験対策グッズを豊富に展開(ワインスクールのワインショップ「カーヴ・ド・ラ・マドレーヌ」) ![]()

一次試験に関する補足

私がワインエキスパートを受験した2016年と現在では試験方法は大きく変わっています。

ソムリエ教会の公式サイトで確認できます。

2022年度は、下記の日程でした。

- 3月1日(火)10時~5月31日(火)23時59分までに出願・ご入金済の方

→6月15日(水)10:00~8月28日(日) - 6月1日(水)0時~7月15日(金)18時までに出願・ご入金済の方

→7月29日(金)10:00~8月28日(日)

ただ、試験の方法などに変更があっても、この記事で紹介した勉強方法を実践すれば、合格に近づくと思います。

短期間で合格したい方は、この記事の方法をぜひ実践してください。

また、余裕を持って取り組んできた方は仕上げとして、参考にしてください。

とにかく、最後はワイン受験.comの模擬試験をひたすらやる。

そして、間違えたところを復習する。

これが一番効果があると思います。

私は決してワイン受験.comの回し者ではないですが、とにかくおすすめです。

本当にこのサイトのおかげで、超短期間にもかかわらず一次試験を一発合格できたんですから。

二次試験(テイスティング)に向けて

「一次試験(筆記試験)に向けて」に続いて、「二次試験(テイスティング)に向けて」です。

独自の見解も加味して書いてますので、内容に責任は持てませんが、私はこの方法で一発合格したということです。

まず下記を準備しましょう。

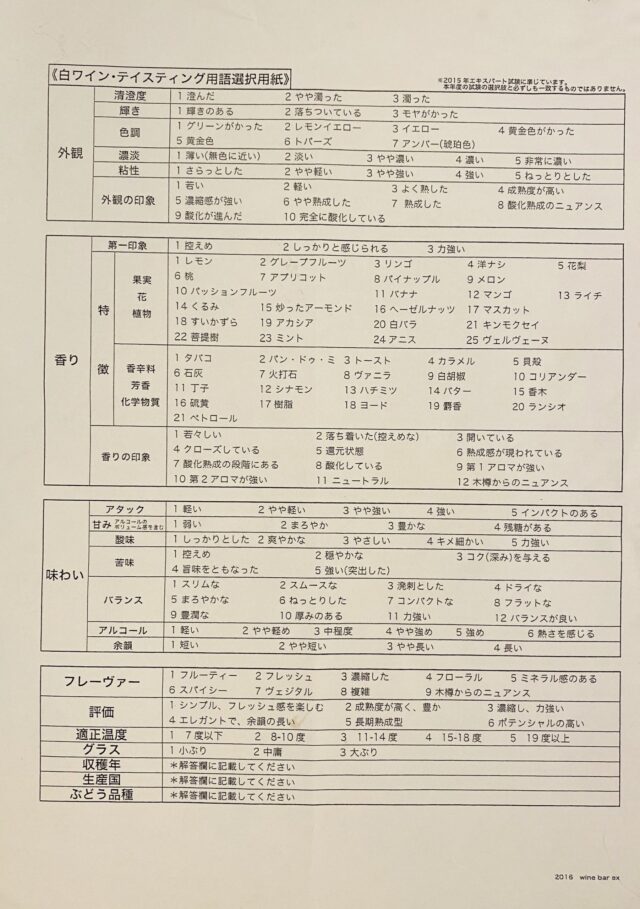

- テイスティング選択用紙(用語)

- テイスティング・グラス

- テイスティング用ワイン

- ワイン仕分けボトル

ソムリエ・ワインエキスパート受験対策グッズを豊富に展開(ワインスクールのワインショップ「カーヴ・ド・ラ・マドレーヌ」) ![]()

テイスティング用語

さあ、いよいよ第二次試験(テイスティング)です。

テイスティングの練習をするにあたって、知っておかなければならないことがあります。

それは、テイスティング用語です。

テイスティングの練習は何度も繰り返すしかないのですが、闇雲にしても意味がないです。

試験では各グラスに対して、下記の項目を回答しなければなりません。

- 外観:清澄度、輝き、色調、濃淡、粘性、外観の印象

- 香り:第一印象、特徴(果実、花、植物、香辛料、芳香、化学物質)、香りの印象

- 味わい:アタック、甘み、酸味、タンニン分、バランス、アルコール、余韻

- フレーヴァー

- 評価

- 適性温度

- グラス

- デカンタージュ

- 収穫年

- 生産国

- ブドウ品種

つまり、テイスティングの練習は、上記項目を意識してする必要があります。

※参考までに2015年のエキスパート試験の赤・白ワイン選択用紙を掲載します。

この選択肢の中から選ぶので、

ここに記載されてる選択肢の香りは一度は嗅いでおくべきです。

チップトリー社のラズベリージャム、ブルーベリージャム、ブラックカラント(カシス)ジャムやユウキのココナッツミルクなどは、香りの参考になると思います。

ラズベリージャム

テイスティング グラス

まず下記を準備しましょう。

- テイスティング・グラス

- テイスティング選択用紙(上記)

- テイスティング用ワイン

- ワイン仕分けボトル

テイスティングの練習をする際に使用するグラスは、やはり専用のものを購入した方が良いと思います。

国際規格テイスティング・グラスは、ISO(国際基準協会)No.3591により、形・寸法が定められており、ワインをはじめウイスキーやブランデーのテイスティングにも使われています。

- サイズ:高さ155mm×口径 約48mm×最大径 約65mm

- 最大容量:215ml

形状が違うと香りの感じ方も違うので、本番と同じもので練習した方が良いです。

色・香り・味わいの特徴をしっかりと掴めると思います。

テイスティングしておくべきワイン

次にテイスティング用のワインですが、試験にそんなに高額なワインは出せないので、金額で言うと2,000〜3,000円のもので良いと思います。

最低でもおさえておきたい品種は下記です。

<赤ワイン>

- カベルネ・ソーヴィニョン

- ピノ・ノワール

- シラー/シラーズ

- カベルネフラン

- メルロー

- マルベック

- ジンファンデル

- サンジョベーゼ

- ネッビオーロ

- テンプラリーニョ

- グルナッシュ

- マスカットベリーA

- ガメ

<白ワイン>

- シャルドネ

- リースリング

- ソービニョン・ブラン

- シュナン・ブラン

- ゲビュルツトラミネール

- アルバリーニョ

- ミュスカデ

- 甲州

ぶどうの品種は多過ぎてキリがないので、上記(特に太字の品種は絶対)をおさえておきましょう。

テイスティング用のワインを買ったら、下記のような蓋付きのボトルに仕分けておきましょう。

目一杯入れて空気が入らないようにしておけば、しばらく持ちますので。

100均とかで売ってるもので良いと思います。

調味料の空きボトルとかはやめた方がいいです。

匂いが残っちゃってますから。

テイスティングの練習

まずは、購入した全種類を飲んで、特徴を自分の口の中で感じ取りましょう。

例えば

- リースリングは、舌の奥の方に流し込むとすごく酸っぱい

- カベルネ・ソービニョンを上の歯に流し込んで唇を動かすとキュッキュとする

- シラーズはチョコレートぽいニュアンスがある

これは品種を判断するための練習です。

自分がその品種に対して、口の中のどこの部分にどう感じるかを探してください。

一通りテイスティングが終了したら、前項で仕分けした蓋付ボトルの底に品種名を書いたシールを貼ってシャッフルします。

品種がわからないようにテイスティンググラスに注いで品種を当てましょう。

これを何度も繰り返しましょう。

ソムリエ・ワインエキスパート受験対策グッズを豊富に展開(ワインスクールのワインショップ「カーヴ・ド・ラ・マドレーヌ」) ![]()

テイスティングのポイント

二次試験では、ブドウ品種、生産国、収穫年を解答しなければならないので、まず、主な品種の特徴についてつかんでおきましょう。

白ワインの主なブドウ品種の特徴

<シャルドネ>

- ニュートラルな風味(リースリング、ソービニョンブランは個性的)

- 樽香(バニラビーンズ)

- 焙煎されたコーヒー豆、アーモンド、ヘーゼルナッツ、バター

- 酸味はまろやか(マロラクティック発酵の影響)

- 新世界の方がアルコールと果実味のボリュームが大きく、全体にワインの風味がきれい

- チリ産シャルドネはアルコールボリューム高く「花梨」「桃」「アプリコット」のニュアンス

- シャブリは95%ステンレスタンクのため樽香はしない「杏仁豆腐」のニュアンス

- 仏、日本、新世界が1/3の確率

<リースリング>

- 樽香はしない(ほぼステンレスタンクのため)

- 花の香り、石油の香り(ZIPPOライターのような)、アカシアの香り

- シャープで強い酸味

- 南豪のリースリングは、「レモン」「桃」「アカシア」が特徴で石油香はあまりしない。美味しいと思ったらこれかも

- 独のリースリングは、中甘口(ほのかに甘い)ボディが弱い(アルコールはが弱い)

- 仏、独、新世界が1/3の確率

<ソービニョンブラン>

- グレープフルーツ、パッションフルーツ、青い草(ハーブ)

- 酸味強い

- 猫尿臭(切ったばかりの長ネギのようなアクの強い香り)

- 仏(特にロワール)2/3、NZ1/3の確率

- NZマールボロのソービニョンブランは、パッションフルーツが特に強い。チリよりも苦い。

<ミュスカデ>

- イースト香(食パンの香り)

- 還元香(ゆで卵、温泉の香り)吟醸香

- マスカット

- ドライでシャブリとの差は酸味が強いこと

- 微発泡な場合も

<シュナン・ブラン>

- わずかに甘い(甘いのはこれか独のリースリングだが、独はアルコール度数が低い)

- オレンジマーマレード、はちみつ、花梨の香り

- 仏ロワール地方が出る確率高い

<甲州>

- 色がとても薄い

- 全て弱いので酸が強く出る感じ

- 特徴がないことが特徴(ミュスカデとよく似ている)

- 塩苦味と第2アロマ

<ゲビュルツトラミネール>

- ライチとマスカットの派手な香り

- 樽香はしない

<アルバリーニョ>

- 酸味とミネラル感

- ハーブ、グレープフルーツ

赤ワインの主なブドウ品種の特徴

<カベルネソービニョン>

- 紫がかったガーネット

- ブルーベリー、カシス

- 湿った土、キノコの香り(腐葉土)、西洋杉

- 樽香(焼き栗のような甘く香ばしい香り)

- 新世界(特に米・豪が多い)は、アルコール、果実味のボリュームが大きく、樽香も強い。ブラックチェリーやジャムのような香り

- チリはユーカリ由来のミントタッチ

<ピノ・ノワール>

- 色が淡く(ルビー)、渋味が少ない

- ラズベリー(甘酸っぱい)、ブルーベリー、スミレの花の香り

- スパイス香(丁子=クローブ)

- 仏産ピノは安物なので、樽香は弱い可能性高い。梅干しっぽいニュアンス

- 新世界のピノは樽香が感じられる。仏産より美味しく感じる。ラズベリーよりもブルーベリー

- 色の濃いピノは新世界。香りも強い

- 色が濃いのに香りが弱い場合は、サンジョベーゼを疑うべし

<シラー(シラーズ)>

- 樽香はしない(大樽熟成のため)

- プルーン、干しプラムの香り

- スパイス香(ブラックペッパー)、焼けたゴム、燃えた髪の毛

- 血、獣臭(仏のシラー)、甘い香り、スパイシーさ、甘苦系スパイス

- ブルーベリーのコンポート、ビーフジャーキー

- 色が濃く、グラスを傾けた中心部で文字が読みづらい

- 豪のシラーズは、ココナッツミルク(アメリカンオーク樽)の香り フレンチオークはバニラビーンズの香り

- 豪、チリのシラーズはユーカリ由来のミントタッチ

- 仏(コート・デュ・ローヌ)か豪の確率高い

<カベルネフラン>

- カベソーに似ているが、酸味があり、色も明るめで紫がかっている

- 新樽熟成の香りが全くない

- 青臭い野菜香がある。煙草っぽいニュアンス

<メルロー>

- カベソーに似てるが、色はやや朱っぽい

- 酸もタンニンも穏やか

- 甘い新樽熟成の香りが強い

- 甘い果実(ブラックチェリー、プルーン)、特にジャムの香りが強い、コーヒー、チョコレート

- 日本のメルローは仏に比べてエレガント。ブドウに熟度が低く、酸味が強い。

- 日本のメルローは弱い年のカベソーに似ているが、迷ったらカベソー

<サンジョベーゼ>

- 色合い、味わい、香りともにカベそーとピノの中間

- 新樽熟成の香りがない

- シラーとの差は、黒胡椒の香り

- イチゴ、さくらんぼ、茶葉、スミレ

<ネッビオーロ>

- 色が淡くあせているのに非常に力強い

- 古いものが多いので、熟成感があることが多い

- 酸味、しぶみ、アルコール全て強い

- 干しプラム、乾燥イチジク、腐葉土

<テンプラリーニョ>

- 中国茶、なめし皮 、腐葉土

- ブルーベリー、ブラックベリー、シナモン

<マルベック>

- 黒ワインと呼ばれるほど色が濃い

- タンニン豊富、酸穏やか

- 果実香よりも花の香り

<ジンファンデル>

- さくらんぼ、黒すぐり、クミン、胡椒

- タンニンしっかり

<グルナッシュ>

- ブラックチェリー、チョコレート、スパイシー

- 穏やかなタンニン、酸味はなめらか、果実味ある

<ガメ>

- ストロベリージャム、キャンディ、バナナの香り

- 樽香はまずしない

<マスカットベリーA>

- ガメと似ている。甘いキャンディ香

- フォクシーフレーバー(ファンタグレープのような甘い香り)

白ワイン テイスティング解答パターン

ここからは、個人的見解が多分に含まれますので、鵜呑みにしないでくださいね。

あくまで参考ということでお願いします。

試験になると、冷静に判断できなくなり、めっちゃ焦ります。

だから、私は選択肢を絞りました。

※コメントのブランク部分が確認できるサイトは、下記に掲載します。

<外観>

- 清澄度:「澄んだ」

- 輝き:

- 色調:

- 濃淡:

- 粘性:

- 外観の印象:

<香り>

- 第一印象:

- 果実・ナッツ:

- 花:植物:

- 香辛料・芳香:「石灰」+「コリアンダー」

- 化学物質:

- 香りの印象:

<味わい>

- アタック:

- 甘味:「まろやかな」 ※酸味が強くはっきり辛口なら「弱い」

- 酸味:

- 苦味:

- バランス:

- アルコール:

- 余韻:

<その他>

- フレーヴァー:

- 評価:

- 適性温度:

- グラス:中庸

ブランク部分も含めた情報は、下記のサイトで入手できます。

ソムリエ・ワインエキスパート2次試験に役立ちます 2次試験・白ワインテイスティングの解答パターンを伝授!

赤ワイン テイスティング解答パターン

<外観>

- 清澄度:

- 輝き:淡いワイン「輝きのある」濃いワイン「落ち着いている」※迷ったら「輝きのある」

- 色調:

- 濃淡:

- 粘性:

- 外観の印象:

<香り>

- 第一印象:「しっかりと感じられる」

- 果実・ナッツ:

- 花・植物:

- 香辛料・

- 化学物質:

- 香りの印象:

<味わい>

- アタック:

- 甘味:

- 酸味:

- タンニン分:淡いワイン「緻密」濃いワイン「力強い」

- バランス:

- アルコール:

- 余韻:

<その他>

- フレーヴァー:

- 評価:

- 適性温度:

- グラス:軽め「中庸」重め「大ぶり」※迷ったら「中庸」

- デカンタージュ:

ブランク部分も含めた情報は、下記のサイトで入手できます。

ソムリエ・ワインエキスパート2次試験に役立ちます 2次試験・赤ワインテイスティングの解答パターンを伝授!

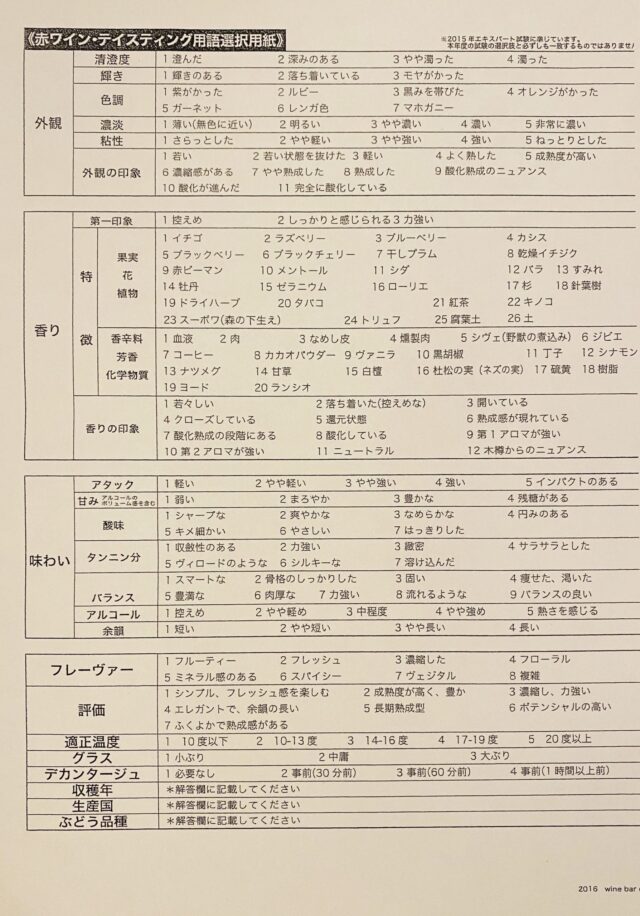

その他のお酒

ワインエキスパートの二次試験では、赤白ワインの他にその他のお酒が1問出題されます。

これはお酒の種類が何か解答するだけなんですが、

めちゃくちゃ範囲が広い!

私は幸運にも当時会社近くのバーが主催したワインエキスパート 向け「その他の酒」セミナーをたまたま見つけてテイスティング キットをゲットできました。

こういうものがワインスクールでは提供されるんでしょうね。

皆さんの周辺でそういう企画をするお店があると良いのですが、そんな都合の良い話はないと思います。

また、「その他お酒」は、かなり範囲が広いので、全てを飲むのは難しいかもしれません。

そこで、50種類の「その他お酒」をテイスティングした筆者が、特徴をまとめてみました。

参考になると思いますよ!

※コメントのブランク部分が確認できるサイトは、下記に掲載します。

<無色透明系>

- ドライジン 47度、柑橘、ジュニパーベリー

- シュタインベーガー(ジン)

- ウォッカ

- テキーラ

- ホワイトラム

- アニゼット

- ウゾ

- サンブーカ

- ホワイトキュラソー 40度、オレンジピールの香り、濃いベタベタ、水を混ぜると白濁

- マラスキーノ

- グラッパ

- 黒糖焼酎

- 泡盛

<白ワイン色>

- ミュスカ・ド・ボーム・ド・ヴィニーズ 15.5度、マスカット風味、ママレードの香り

- ピノ・デ・シャラント

- ドライ・ベルモット

- フィノ・シェリー

<黄色>

- ペルノー 40度、強いアニスの香り、八角風味(苦甘い)

- シャルトリューズ・ジョーヌ

- ガリアーノ

- スーズ

<琥珀色>

- フランジェリコ 20度、ヘーゼルナッツの香り、味

- コニャック

- アルマニャック

- マール

- カルバドス

- スコッチウイスキー(ブレンデッド)

- バーボンウイスキー

- 日本ウイスキー(シングルモルト)

- ダークラム

- マルティニーク・ラム

- アモンティリャード・シェリー 17.5度、アーモンドの香り、酸味強い、紹興酒

- オロロソ・シェリー

<薄琥珀色>

- リカール 45度 アニス香、八角風味、水を混ぜると白濁、甘い

- ベネディクティンDON

- サザンカンフォート

- オレンジ・キュラソー(グラン・マルニエ)

- アマレット

- トゥーニー・ポート

- マルサラ(Seco)

- ポモード・ノルマンディ

<濃赤茶色>

- イエーガー・マイスター

- ロッソ・ベルモット

<濃黒赤茶色>

- アメール・ピコン 21度、オレンジピール、リンドウ、甘濃い

- ルビー・ポート

- バニュルス

- マデラ

<緑色>

- アブサン

- シャルト・リューズ・ヴェール

<赤色>

- カンパリ

以上、全部で50種類紹介しました。

太斜め文字は、高額なお酒なので、たぶん出題されないと思います。

可能であれば、一度テイスティングしたいところですが、特徴を頭に入れておくだけでも全然違います。

50種類全ての特徴を入手したい方は、下記サイトに記載があります。

ソムリエ・ワインエキスパート2次試験に役立ちます 2次試験に出題される「その他お酒」の特徴をわかりやすく解説!

また、実際にテイスティングしてみたいという方は、アカデミー・デュ・ヴァンがセット販売していますので購入してみてはいかがでしょうか?

購入したい方は、下記をクリック!

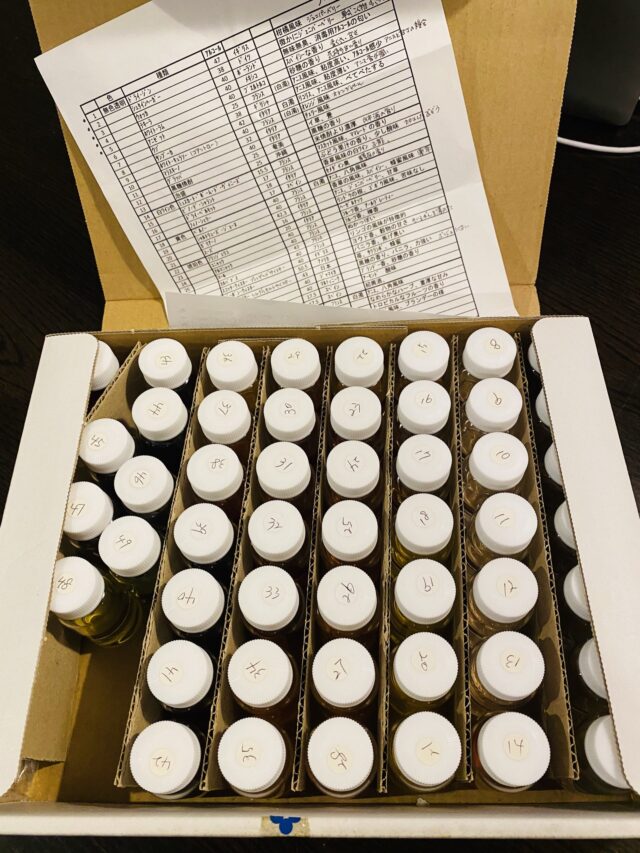

二次試験で肝に銘じる大事なこと

なんだと思いますか?

2つあります。

解答選択数を間違えないこと

解答欄は全てマークシートで、それぞれの問題に対して解答選択数が書いてあります。

これをもし指定の選択数よりも多く選んでしまったら、全て不正解!!

参考までに、当時試験対策セットを提供していたワインバーの解答用紙です。

今もそんなに変わらないと思います。

各項目に記載されている(選択数)を、まず最初に確認してください。

試験終了間際も余計な見直しするくらいなら、

選択数が間違っていないかだけ確認しましょう!

品種を決め打ちしないこと

直近5年間の事例を見ると、出題されるのは、

- 白ワイン2種

- 赤ワイン2種

- その他お酒1種

前項で説明した赤白各ブドウ及びその他お酒の特徴から、ある程度、このワインは◯◯◯だと、推測してしまうと思います。

その際、非常に大事なことは、

その先入観でテイスティングコメントを選ばないこと!

品種、生産国、収穫年とテイスティングコメントを無理に連動させないほうがいいです。

例えば、テイスティングしたグラスをピノと思い込んでしまうとそのワインから実際に感じる香りやフレーバーに迷いが生じます。

必ずテイスティングするワインに向き合ってください!

二次試験まとめ

長々と書いてきましたが、まとめるとこんなところでしょうか。

- テイスティング用語を意識してテイスティングの練習をする

- テイスティンググラスは本番と同じものを使う

- 品種ごとの特徴を口の中のあらゆる場所で感じとる

- 赤白ワインとも基本的な品種はおさえる。

特に主要6種(シャルドネ、リースリング、ソービニョンブラン、カベルネソービニョン、ピノノワール、シラー)は確実にインプットする - テイスティングコメントは赤白ともに選択肢を絞って、パターン化する

- その他のお酒は、高額なお酒は出題されない(と思う)

- 解答選択数を間違えない

- 推測した品種の先入観でテイスティングをしない

最後に私が受験した2016年以降の出題を確認しておきましょう

<2016年>

- 仏 リースリング

- 米 シャルドネ

- 豪 シラーズ

- 西 テンプラニーリョ

- 泡盛

<2017年>

- チリ ソーヴィニョンブラン

- 仏 ミュスカデ

- 仏 ガメ

- アルゼンチン マルベック

- サンブーカ

<2018年>

- 独 リースリング

- 豪 シャルドネ

- 日本 メルロ

- 仏 グルナッシュ

- べネディクティン

<2019年>

- NZ ソービニョンブラン

- 日本 甲州

- 伊 サンジョベーゼ

- 豪 カベルネソーヴィニョン

- 紹興酒

私自身の結果をいうと。

リースリングの品種以外全部外しました!!

つまり

- 白ワイン3種の品種、生産地、収穫年

- 赤ワイン3種の品種、生産地、収穫年

- その他のお酒の種類

配点が高いと言われていた

7項目中6項目外したんです。。。

答え合わせ直後は、絶望感しかなかった。

でも合格したんですよ。

これはあくまで私の勝手な分析ですが、マークシートの解答と品種、生産国、収穫年は全て配点が同じ1点ではないかと。

なぜなら、

全部で100問ぴったりだったんです

だから

品種、生産国、収穫年を全部外しても、しっかりテイスティングコメントを選択できれば、きっと合格できると思います!

最後になりますが、このブログを読んでくださった受験生の合格を心からお祈りしています!

コメント